北京城市核心区垃圾分类2020年将实现全覆盖, 附生活垃圾分类方法

来源: 智慧环卫联盟

到2020年,城市核心区将基本实现垃圾分类全覆盖。同时,加快推进垃圾分类与再生资源回收“两网融合”,实现再生资源和各类垃圾分类收集、计量、分拣、压缩、打包等功能的集成,健全回收网络。北京晨报记者昨天从市城市管理委员会获悉,《关于进一步推进垃圾分类工作的实施意见》已经编制完成,待市政府同意后,将于近期发布实施。从今年开始,本市将普遍开展“垃圾分类示范片区”创建工作,年底前每区至少一个街道,其他街道至少一个社区开展垃圾分类全覆盖工作。

垃圾收集今年分“大小桶”

过去分别标着“厨余”“可回收”“其他”字样的三个大绿桶变成了一大一小两个桶,边上还站着一个大铁皮柜子。家住在劲松五区的居民现在正在使用全新的垃圾分类模式,也就是“一大一小”,并实施干湿分离。

“大小桶”垃圾分类模式已经在朝阳区开始试点,劲松五区比较早的开始了垃圾分类清运和资源回收利用“两网融合”,垃圾分类实行“干湿分离”。“大小桶”的垃圾分类模式与原本“厨余”“可回收”“其他”的垃圾分类模式不同,三个垃圾桶将变成一大一小两个桶,大的不锈钢材质垃圾桶容量为240升,专收“其他”类垃圾,每天清运一次,小的塑料材质垃圾桶容量120升,专收“厨余”垃圾,计划早晚各清运一次。厨余和其他类垃圾清运车都会装GPS定位系统进行监控,防止混装混运。垃圾桶旁边还设置可回收资源智能箱,居民可以将废旧报纸、塑料瓶、金属等投入箱内,用积分卡扫码后攒积分兑换小礼品。

劲松街道相关负责人告诉北京晨报记者,劲松五区试点的垃圾智能分类投放举措,年内将在朝阳区22个社区推广,厨余垃圾分出率力争达10%。

每区一街道实现分类示范

据市城市管理委员会固废处冯向鹏介绍,从今年开始,每个区至少有1个街道,其他街道至少有1个社区,普遍开展“垃圾分类示范片区”的创建工作。通过示范片区,不断扩大垃圾分类的覆盖范围,城市核心区2020年将基本实现垃圾分类全覆盖。

据悉,《关于进一步推进垃圾分类工作的实施意见》目前已经编制完成,待市政府审批后,将于近期发布实施。计划到2020年,可回收物、厨余垃圾和其他垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系基本形成;市民分类投放习惯初步养成

将编制垃圾分类指导手册

冯向鹏表示,近期将编制《垃圾分类指导手册》,上门入户开展垃圾分类宣传,以倡议书的形式动员全社会参与。同时,逐步实现每个街道有培训站点、每个家庭有指导手册、每个桶站有专人指导。把垃圾分类知识纳入中小学课程和幼儿园教育,通过“大手拉小手”,不断提高全民垃圾分类素养。

今后,政府相关部门还将推动出台“净菜、半净菜进城”“限制包装”“限制一次性用品使用”“旧货交易”等与垃圾分类密切相关的政策。并且探索建立过期药品、废旧灯管等生活垃圾中有毒有害物品的回收处理体系。

生活垃圾分类方法

一、分类方法

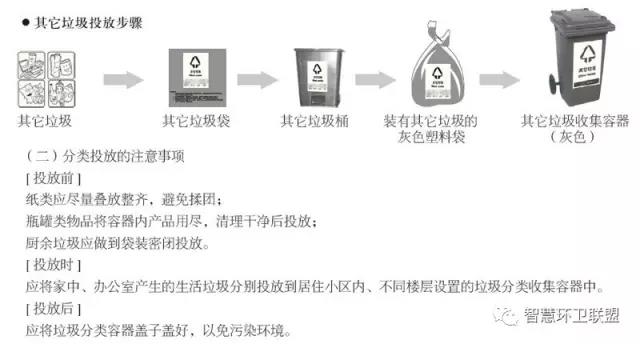

二、投放方法

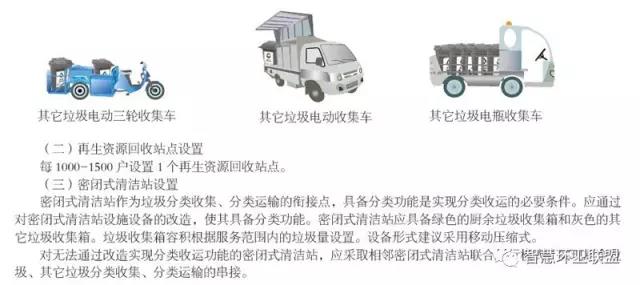

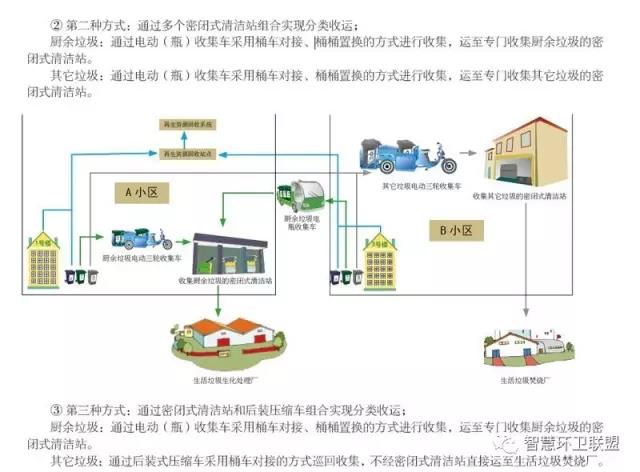

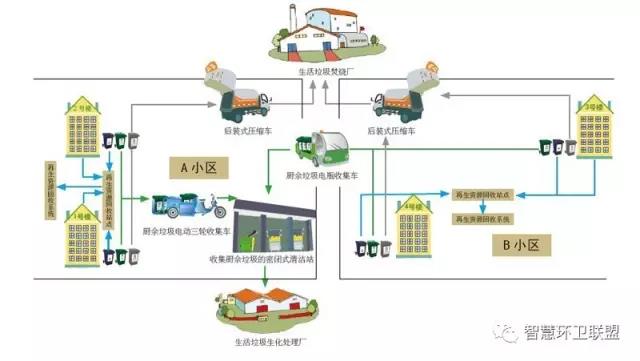

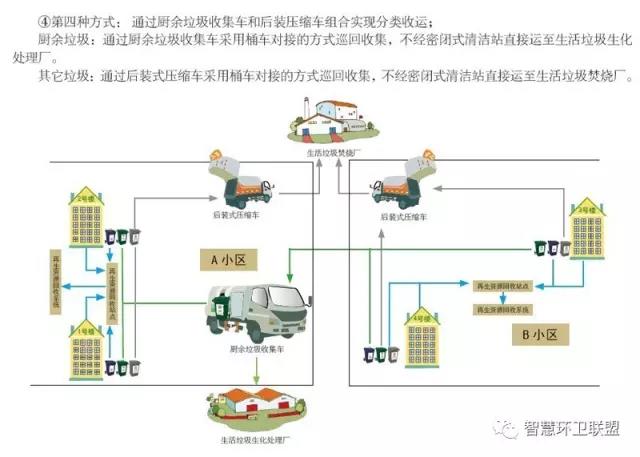

三、分类收运

四、分类处理

链接:北京垃圾分拣员:每天拿半米长铁钩翻垃圾桶2小时

垃圾分类指导员戴着绿袖标每天翻拣两个小时 摄影/北京青年报记者 袁艺

今年年底,新街口街道的99个楼房小区将逐步实现垃圾分类全覆盖。北京青年报记者获悉,这些小区将全部配备垃圾分类指导员,总数超过600人。指导员不仅负责宣传引导,还要亲自下手“二次分拣”垃圾,弥补居民源头分类不到位、投放不准确等问题,提高厨余垃圾“纯度”。到2018年,垃圾分类指导员制度将扩展至西城区全部457个楼房小区。

现场

分拣员戴手套拿钩子

每天翻垃圾桶两小时

昨天,北青报记者来到新街口街道大乘巷教师楼小区,这是北京最早开展垃圾分类的居民小区。每天早上7点至9点,五名垃圾分类指导员会在这15组分类垃圾桶前来回转悠,指导居民准确投放分类垃圾,同时还要亲自下手,对投错桶的垃圾进行“二次分拣”。

张静媛是大乘巷教师楼小区的垃圾分类指导员,她戴着写有“指导员”字样的绿袖标,手上戴着粉色手套,拿着半米多长的“铁钩子”,熟练地翻拣着厨余垃圾桶,把混杂在其中的餐巾纸、废瓶子拣出来,扔到可回收物桶里,用来装垃圾的塑料袋则扔到其他垃圾桶里。

垃圾二次分拣的目的,是为了提高厨余垃圾的“纯净率”,尽可能地把混杂其中的其他垃圾分拣出去。在张静媛上岗的时间段里,厨余垃圾运输车会停放到小区门口,及时清运。

北青报记者获悉,今年年底,新街口街道的99个楼房小区,将逐步实现垃圾分类全覆盖。这也意味着,这些小区将全部配备垃圾分类指导员,总数超过600人。通过他们的努力,垃圾分类效果将会提升。

探因

强制力缺位等多因素

只得靠“分拣员”弥补

据统计,每天每个人大约会产生1公斤生活垃圾,一个三口之家每天大概产生3公斤生活垃圾,一个家庭一年大概产生1吨垃圾。做好生活垃圾分类,需要衔接三个环节,即:源头分类、准确投放、分类收运。西城区推广垃圾分类指导员,在“指导”的基础上还要动手“二次分拣”,实际上是在弥补居民源头分类不到位、投放不准确等问题。

业内专家认为,推动垃圾分类,最核心的是提升居民源头分类意识。但是,对于不主动参与垃圾分类的居民,目前没有强制措施。只能深入社区、学校,通过宣传、引导的方式普及垃圾分类知识,引导公众从身边做起,提高垃圾分类知晓率。因此,建议进一步完善法规政策标准体系。

另外,在社区收运环节还存在混装混运问题,分类收集车辆配备不足,监管手段需要强化,挫伤了居民垃圾分类的积极性。加之再生资源市场低迷,回收人员流失,回收网点萎缩,而快递包装、外卖包装物却在快速增长,部分再生资源回流至生活垃圾处理系统,为本已脆弱的生活垃圾处理系统带来更大的负担。

效果

厨余垃圾最难拣 分出率仍不足7%

西城区在《关于进一步加强垃圾分类处理工作的实施意见》中提出,今年在新街口街道开展垃圾分类“全覆盖”试点,计划用一年时间,实现楼房居民小区、地区餐饮服务单位垃圾分类100%覆盖。

据西城区新街口街道办事处副主任魏玖红介绍,开展“全覆盖”试点,通俗地理解就是先把软硬件配齐,为垃圾分类创造好的条件。年底前,新街口街道99个楼房小区都要配备分类垃圾桶、垃圾分类指导员;入户宣传并发放分类垃圾袋;同时按照分类清运的要求,使用西城环卫部门专门聘用的分运公司,回收包括厨余垃圾在内的各类垃圾。

除了软硬件,人们同样关心垃圾分类效果。北青报记者了解到,有很多指标可以用来衡量、评价分类效果,“厨余垃圾分出率”就是重要的一项。

西城区市政市容委固废科相关负责人介绍,“厨余垃圾分出率”反映的是回收上来的厨余垃圾占生活垃圾总量的百分比。通过调研,厨余垃圾是居民生活垃圾的主要成分,占比可达到50%至60%。但是,在西城区现已开展垃圾分类的小区里,厨余垃圾分出率不足7%。这意味着,即使开展了垃圾分类,效果也尚不理想,仍有大量厨余垃圾混杂在其他垃圾里面。按照规划,到2018年,西城区457个楼房小区将全面开展垃圾分类,厨余垃圾分出率提升至15%。

对话

希望年轻人看到我们干的活而提高分类意识

对话人:新街口街道大乘巷教师楼小区垃圾分类指导员 张静媛

北青报:您是怎么当上垃圾分类指导员的?

张静媛:我在这里居住30多年了,过去还是平房的时候,我就是这儿的居民。退休以后,我加入到家委会,跟着大家伙一块儿推广垃圾分类,基本每天早上我都准时上岗。

北青报:很多人觉得这份工作又脏又累,您怎么看?

张静媛:大乘巷教师楼小区开展垃圾分类已有20多年了,我跟着一步步走过来,做些力所能及的事儿,家人也很支持,挺有成就感的。以前更累,垃圾无法及时清运,有时两三个月才运一次,全都放在小区里,量非常大。最近几年,我们每天早上在这里“二次分拣”垃圾,上班族都能看得到。大冬天里,天亮的晚,年轻人看到我们,会说一句“真辛苦,谢谢你们”,我感觉很温暖。

内存

北京市推进垃圾分类历程

北青报记者通过梳理发现,北京市推进垃圾分类,大致可以分为三个阶段。

第一阶段(1996年至2009年):

住建部确定北京等8座城市试点垃圾分类,开始“可回收”、“不可回收”两分法的推广。北京申奥成功,使得“垃圾分类”进入政府主导层面。

第二阶段(2010年至2016年):

在此期间,全市在3759个小区开展了垃圾分类示范,硬件设施到位,单分类效果并不理想。

第三阶段(2017年起):

开展垃圾分类示范片区创建工作,逐步扩大垃圾分类制度覆盖范围,扩大垃圾分类指导员队伍。